|

| La imagen proviene del libro Le Gualeguay, traducción al francés de Juan L Ortiz. Ed. Trente-trois morceaux (2022), y utilizada en Revista Cocodrilo. |

El siguiente trabajo surge en el marco de la tesis doctoral en proceso titulada “La escuela entrerriana de escritores: origen y alcance de un gajo de la literatura argentina del siglo XX”, realizada en el colegio doctoral Europa – América Latina, de la Universidad Sorbonne Nouvelle, Paris III. Francia.*

I

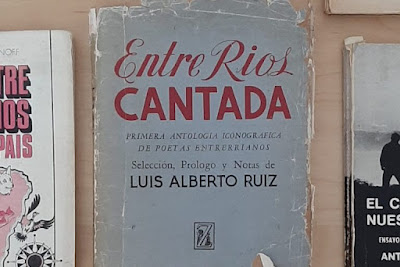

En 1955 se edita “Entre Ríos Cantada, primera

antología iconográfica” con selección, prólogo y notas de Luis Alberto Ruiz (1923-1987).

En esta edición, en el prefación, a propósito de la poesía y los poetas de

Entre Ríos, se imprime por primera vez, entendemos, la denominación “escuela

entrerriana”. Según Ruiz, del que pronto hablaremos, por Escuela entrerriana podemos entender una “integración poética de la

provincia en una estética (…) un período de creación”. Ahora bien, cabe

preguntar, ¿cómo se compone esa integración estética? Además, ¿a qué periodo de

creación se refiere? En consecuencia, ¿existen publicaciones, de qué año, de

ese, que demuestren la actividad vital de tal escuela? ¿Tendríamos que incluir las publicaciones en diarios,

revistas, editoriales? Analizando lo encontrado, ¿cuáles temáticas se pueden

identificar en estos textos? Teniendo en cuenta que Luis Alberto Ruiz habla de “visión

poética” cuando se refiere “la escuela entrerriana”, ¿seria conveniente ampliar

este concepto a otras prácticas de escritura? Antes de tratar de responder

estos interrogantes, encontramos fundamental hablar, en principio, del antologista

y, posteriormente, de la recepción de la antología.

II

Luis Alberto Ruiz nace en Concepción del

Uruguay en 1923, es uno de los tantos escribas que pasaron por el Histórico

Colegio del Uruguay. En 1941 Ruiz se radicó en Bs As, desde donde fue y vino a

la provincia natal. Falleció en la Capital Federal en 1987. El mismo año que se

edita la antología en cuestión, 1955, Ruiz publica además Diccionario de la literatura universal. Rescatamos este título como

una muestra de su compromiso por conectar su realidad como escritor situado a

una literatura de otras latitudes. Escribió también poesía, y Cantos epilogales (1981) es uno de ellos.

Allí se puede leer:

Recuérdame, tú que subes conmigo esta colina

ultima.

Recuérdame que no quiero olvidar, paro no

morirme.

Te dejo esta siempreviva para que recuerdes

Que hasta la más humilde oruga de la creación

Puede resplandecer, alada,

En la interminable fugacidad del mundo.

Mientras me voy secando,

Crece la rosa grande de mi Poesía…

Recuérdame: si muero

Quiero volver aquí otra vez,

Quiero estar otra vez aquí en la tierra.

Aquí, en donde ardía la memoria.

Carlos Mastronardi, que integra la antología Entre

Ríos Cantada y sin dudas uno de los más renombrados escritores de la provincia,

calificó como intensa la poesía de Ruiz.

Ese adjetivo se puede extrapolar a la vida que llevó recorriendo diferentes

caminos desde Entre Ríos a Buenos Aires. Allí, en la capital federal de

entonces, fue donde ofició como periodista literario para varios medios,

compilador y prologuista para diferentes editoriales, entre las que se

encuentra Claridad, por donde

finalmente fue publicada la Antología

Entre Ríos Cantada.

III

Pasando a la recepción de la obra, podemos

asegurar que el domingo 20 de marzo de 1955, en la página 5 del diario de Paraná,

la capital de la provincia, se publicó la siguiente noticia: “La « Entre Ríos

cantada » de Luis Alberto Ruiz por Luis Sadi Grosso”. Y comienza diciendo: “No

tenemos noticia de que en la historia literaria de Entre Ríos haya visto la luz

una compilación como la presente”. En efecto, los poetas mencionados por Grosso

son 36, cuando, en realidad, son 38 los seleccionados por Ruiz. Pequeña

anécdota para pensar que, en una antología, siempre hay presentes y ausentes.

De esta manera se esboza una cuestión que luego aparecerá en la mayoría de las

entrevistas efectuadas en el curso de esta investigación.

En este caso, por ejemplo, Grosso dice que

están desde “el histórico” Olegario Andrade (1839-1882) hasta “la segura

promesa” de Clara Luz Zaragoza (1932-¿?), olvidando que quien abre la antología

es, en realidad, Diego Fernández Espiro (1872-1912).

Retomando esto de las presencias y ausencias,

Sadi Grosso continúa: “Evidentemente, la severidad y el personal enfoque de

Luis Alberto Ruiz –autor de la obra y autentico hombre de arte— ha marginado

nombres de escritores de versos bastantes conocidos en el medio entrerriano. No

venimos nosotros, en esta oportunidad, si estuvo acertado o equivocado en tales

resoluciones, antes bien, sabemos que lo ha hecho con convicción total, y que

difícilmente hayan influido accidentes personales para llegar a tales exclusiones.

Ha abierto con “Entre Ríos cantada” –la tan prometida antología que pronto vera

edición y cuyos originales hemos tenido en nuestras manos—las grandes puertas

al conocimiento y al estudio de las poesía y la poética de nuestra Entre Ríos,

la tan calificada tierra de poetas, como dice la fama”.

Vale decir que para saber qué recepción tuvo la edición

de la “Entre Ríos Cantada”, se consultados los archivos de diferentes diarios: La Calle, de Concepción del Uruguay, El Debate, de Gualeguay, El Pueblo, de Villaguay y El diario, de Paraná. Solamente en este

último medio se hizo referencia a la publicación de la antología.

IV

Ahora bien, a la recepción de la obra no

solamente nos referimos al contexto de aparición, sino también a una recepción con

una perspectiva desde el presente. Para este caso se realizaron entrevistas a

escritores que reúnen algunas características comunes y particularidades: los

une una sostenida y actual actividad en el campo literario (y de la educación),

y, digamos así, son la generación más adulta de escritores actuales. Además, se

procuró realizar un muestreo representativo de la provincia incluyendo

escritores de la costa del río Uruguay y de río Paraná, y del centro de la

provincia. Se hace imposible, por una cuestión de espacio, hacer ahora una

semblanza de cada uno de ellos, pero los entrevistados fueron: Miguel Ángel Federik (1951); Juan Manuel Alfaro (1955); Luis Alberto Salvarezza (1957); Juan Meneguín (1958);

Ricardo Maldonado (1958); Alejandro Bekes (1959). Como resultado, no solamente

se encuentra información en estado bruto que debemos procesar, además se

intercambiaban nombres de autores por buscar, títulos de obras por consultar, y

pequeños archivos personales que se ponen en diálogo directo con lo ya recolectado

en archivos públicos.

Salvarezza, por ejemplo, nos dice: “Yo ya te

dije que no creo en esa escuela entrerriana. Hoy vos la podés armar

ficticiamente, pero no existió como él pretendió constituirla. Es decir, hay

muchos de esos poetas a destiempo, vivieron en diferentes épocas. No se

conocían, formaron parte de esto que es: ese abrazo del que habla Mastronardi”.

Con esto ultimo se interpela a uno de nuestros interrogantes; la necesidad de esclarecer

y limitar a qué periodo histórico de creación nos estamos refiriendo al

estudiar la pretendida “escuela entrerriana” de Ruiz.

Por otra parte, Salvarezza acepta que hay

tópicos comunes en “poéticas entrerrianas muy personales”, tales como el hombre

en el paisaje y el paisaje. Seguramente de todos los consultados es el que

tiene más relación con las artes plásticas, y la relación con la literatura es

uno de los tópicos que resaltó. En ese sentido, nombra el libro de Gudiño

Kramer “escritores y plásticos del litoral”. De hecho, retoma que en Sta. Fe sí

existieron escuelas de pintura, como la escuela del litoral.

Respecto a unos de nuestro interrogantes/hipótesis,

a decir, de que de existir una escuela esta es de escritores y no solamente de poetas,

Salvarezza dijo: “Sí, tenemos una narrativa, tenemos una dramaturgia, una novelística,

pero Entre Ríos es poética”.

Por su parte, Meneguín comienza diciendo: “hay

una deuda muy grande”, lo cual justifica, para nosotros, el trabajo por hacer.

Entonces, él va directamente al concepto y dice: “ese concepto se lo atribuimos

a Ruiz pero es probable que venga desde antes”. Ahora bien, lo que Meneguín problematiza

es cómo abordar el “el hecho documental, la escuela entrerriana”. Al respecto, sugiere

que no se puede estudiar por autores contextualizados y separados. Y subraya nuevamente

que existe este estudio vacante luego de la desaparición física de la Dra. Claudia

Rosa.

Si bien Meneguín reconoce que el boom de la

poesía federan, entre comillas, fue en la década de 1940, y que Entre Ríos fue

uno de los pilares, no olvida tampoco que ya antes de 1940 en la provincia

había una continuidad lirica: recuerda a Olegario Andrade, y la vuelta al

hogar, como el texto que dona el tono elegiaco, simbolista y neo romántico.

También nombró la obra de Kramer como referencia. Utilizó términos como “por

más que estemos amarrados, somos una isla”… pero para él hay algo de mito en la

conexión con, por ejemplo, Salto; “no la hay en términos culturales”, nos dice.

Esa insularidad quizás es un factor para esa “adhesión estética”, lo cual se

asemeja a lo esgrimido por Ruiz en el prólogo de la antología de 1955. Meneguín,

por su parte, utiliza una denominación similar que es la de “hacer escuela”. Además,

hizo hincapié en un movimiento que comienza en el canto montaraz y luego se va

hacia las orillas de los ríos (los tres).

Respecto a la hipótesis de la escuela de

escritores, Meneguín, desde el punto de vista literario, afirma que en cuanto

al periodismo puede ser; pero que sobre todo el periodismo no solo era un

género, también era el trabajo para ganar el pan. Sobre todo los prosistas.

Tampoco desconoció que muchos de los poetas eras, de hecho, maestros. Va a

destacar, como también lo destacaría Maldonado, el hecho de la influencia anarco-comunista,

sobre todo por las bibliotecas de Concepción del Uruguay y en Gualeguay, lo

cual garantizaba un “gran estudio de la poesía del mundo; la gran diferencia

que encuentra con la literatura de 1990 y “la invasión” (desde Bs As) del

“versito”, en alusión al verso libre.

Por su parte, Bekes fue el más taxativo en cuento

a las palabras de Ruiz en el prólogo de la antología: “le objetaría 20 cosas”,

nos dijo. Además de confesar de que no

cree que hubiera una escuela entrerriana “en el mismo sentido que hubo un dolce stil nouvo que compartió una

ideología y una poética”, y contradice a Ruiz al decirnos que alguien que “está

libre de influencia, eso no existe”. Relativiza también la “insularidad” que se

nombra como una cuestión identitaria de los entrerriano, argumentando que, para

él, Corrientes (por lo guaranítico) tiene más marcada una identidad. Al

respecto, nos compartió una anécdota ligada a la cuestión de la identidad y los

límites: “Cuando yo estaba en España me confundían con un uruguayo; por la

forma de hablar, parece que nos parecemos más a los uruguayos que al resto del

país, o que los porteños por lo menos”. Una grata sorpresa fue escuchar que

Bekes nos nombrara al padre de Jorge Luis Borges para hablar de Entre Ríos, dando

cuenta que ésta es una provincia cruzada por migraciones, lo cual concuerda con

nuestra intuición de brindar un apartado a Borges y la relación con la escuela entrerriana debido a su relación

con algunos escritores, su vínculo familiar-histórico y alguna de sus temáticas;

más aun pensando la centralidad que implica, visto desde aquí, la personalidad

de este escritor.

En paralelo, en la entrevista con Alfaro encontramos

un eco con la efectuada a Meneguin, a decir, que la denominación escuela entrerriana venía de antes que

la imprimiera Ruiz en le prólogo de la antología. En su conocimiento con Carlos

Alberto Álvarez (1917-1986), Alfaro conoció de listas de poetas que estarían en

la antología; de hecho, según éste, Guillermo Saravi (1899-1965) también confeccionó

una, que posteriormente fuera retomada por Ruiz para la Entre Ríos Cantada. Con esto cobra más sentido la expresión “la tan

prometida”, que se puede leer en la noticia de 1955 cuando salió la antología Entre Ríos Cantada. Alfaro dice, él forzó, por Ruiz, una idea de

escuela entrerriana, pero también reconoce que es algo forzado hablar de

escuelas en esos términos, y que incluso Seri y Álvarez insistían en “no

escuela”. Además, Alfaro aporta que entre los escritores prevalecía un espíritu

de contemporaneidad y que, en realidad, de existir maestros, los maestros eran

los libros; y recuerda que el boom de Juanele y las peregrinaciones fueron

posteriores (década del 1960 y 1970). También rescata la participación social y

laborar del escritor en el periodismo, coincidentemente con Meneguin, y, en

caso de Álvarez, con la editorial Comarca

y la revista Sauce.

Quizás el más tajante te dodos fuera

Maldonado, al decir “eso es un invento de Ruiz, y yo no adhiero a ese invento.

No hay una escuela entrerriana, para mí no existe; existen épocas y

confluencias, y líneas de influencia, ámbitos”. Sin embargo en una línea interpretativa,

brinda información que toca algunas de las temáticas abordadas por otros, por

ejemplo, la insularidad. En efecto, relativiza la idea de que el hecho de ser

una isla sea determinante en la creación de una “poética” entrerriana; nos

recuerda que existía un barco que traía las novedades de Bs. As. y llegaban al

Puerto, a pocos kilómetros de Gualeguay, y de allí se expandía a otros puntos

de la provincia. Es decir, brinda otras hipótesis sobre la integración de este

espacio a una literatura del Río de la Plata.

De hecho, Maldonado nos brinda, sin saberlo y

a contracorriente de lo que él sostiene, datos que contextualizan el imaginario

en el cual se podría pensar una escuela de corte literario. Y, a su vez, resaltan

el rol importante que tuvo Entre Ríos con la formación de profesionales para

las escuelas tanto rurales como urbanas: 1849 se crea el Colegio de Concepción

del Uruguay; en 1870 la Escuela Normal de Paraná y en 1904 se funda la Escuela

Alberdi, la primera escuela que forma Maestros Normales Rurales. Además, y en

otro orden, que podría ser sobre una posible estética que encierra la “escuela

entrerriana de Ruiz”, Maldonado brinda un tópico que hasta ahora nadie había

nombrado: la cuestión de una poesía popular y una poesía “de club social”,

descripta en esos términos. Nos dice: “estamos hablando de un vínculo que va

bien por el orden generacional; por la tónica política del momento donde

impregna lo literario y donde también presupone, digamos, no nos olvidemos el

tremendo impacto que tuvimos en todo el litoral argentino, pero principalmente

provincia de Bs As, Santa Fe y ER, con lo que significó la Revolución Rusa del

1917”, dato que hasta ahora no se había comentado, y que en algún punto

concuerda con nuestra idea de intergeneracional.

Por último, Federik, de Villaguay, es el único

que se ha pronunciado abiertamente sobre la existencia de la escuela

entrerriana. Agrega, “no es un istmo, un manifiesto o un par de libros, es la

forma de crear una mirada adscripta, situada”. Él va más allá y se aventura a

reconocer las influencias del simbolismo francés y del siglo de oro español;

sin desconocer que hay una coexistencia de lenguas en la que se incluye el

guaraní.

Al igual que Maldonado, Federik menciona la

importancia de instituciones en la provincia que le dan peso al ideario de la

educación, tales como el Histórico Colegio de Concepción del Uruguay, de corte

francés anarco-comunista, y del Colegio Normal de Paraná, de corte positivista sarmientino.

Además, subraya que la escuela es un

fruto de un proceso largo, que se franquea con la historia y el papel que jugó

Entre Ríos en la conformación nacional. Con respecto al alcance de la escuela,

Federik sugiere que llega hasta 1990, por dictados de Bs. As., que, cito, “distribuye

poderes y prestigios, pero no saberes profundos”, lo cual coincide con lo

propuesto por Meneguín.

Hasta aquí presentamos los aspectos más

descriptivos de nuestro sujeto de estudio, basándonos en archivos y entrevistas.

Grosso modo, están los que acuerdan

con Ruiz en que existió una escuela entrerriana, y los que, literalmente,

opinan que es una categoría “demasiado forzada, pretencioso”. También existe un

intermedio, en tanto que se acepta el interrogante, en otras palabras: si

existió una escuela, en qué términos y cómo abordar el hecho literario. Otra

evidencia de las entrevistas, y que también fue nombrado, recordamos, en la

noticia de 1955, es que en esta antología se pueden encontrar los presentes y

los ausentes. Se habla de ellos, sistemáticamente, de manera indistinta. En ese

sentido, y para dar una referencia de los autores nombrados en general, tanto

en las entrevistas como en la antología: entre los entrevistados se nombraron

41 autores y en la antología son 38.

En los próximos apartados, apoyándonos en

fuentes bibliográficas, vamos a aproximarnos los aspectos más teóricos en torno

a la idea de la existencia de una posible escuela

entrerriana.

V

Nos aproximamos, indagamos y consideramos la escuela entrerriana como un hecho literario. Esto implica un

conocimiento de una parte de la creatividad verbal de una sociedad. Para eso

intentamos abordar el hecho la escuela

entrerriana como una realidad en tanto que lenguaje literario y también

como hecho histórico. A decir del sociólogo Delfin Leocadio Garasa, un hecho

literario supone hablar de “el libro como objeto material” (Delfin, 1873, p.

29), como una obra única, con lo que Benjamín llama un “aura” propio. En ese

sentido, la edición de “Entre Ríos Cantada” no solamente es importante por el

tipo de información que aporta, sino por todo la documentación anexa que puede

desprenderse sobre los antologados y el antologista. La obra trae consigo todo

su espacio y su tiempo, pero sabemos también que una vez creada ninguna obra se

mantiene igual en cuanto a los modos de recepción e interpretación, como ya

hemos visto en los apartados precedentes. Se supone que con la obra es posible

tratar de comprender las estructuras sociales y culturales en la que se

construye la “primera antología iconográfica de poetas entrerrianos”. En

efecto, se pueden conjeturar, a partir del libro, algunas conclusiones respecto

a la existencia, o no, de la escuela

entrerriana. Ahora bien, sin nos descuidamos, lo advertimos, corremos el

peligro de perdernos en el hecho literario e histórico, de un acontecimiento de

hace casi setenta años, y olvidarnos del hecho estético.

Si tenemos presente las palabras de la Dra.

Claudia Rosa, podríamos ubicar esta escuela

entrerriana de escritores en una “zona de la literatura argentina”[1]

(Eduner, 2010), “franqueada con la historia, con el lugar que Entre Ríos ocupó

en la lucha contra la hegemonía porteña en el siglo XIX”[2],

punto de vista que, como vimos el punto anterior, retoma Federik.

Por su parte, el Prof. Héctor Izaguirre, en el

trabajo “persistencias temáticas de la literatura entrerriana”, también resalta

“el papel protagónico que Entre Ríos tuvo en el reiterado enfrentamiento político

y económico con el puerto de Buenos Aires”. Este texto es retomado por

diferentes escritores, el caso de Miguel Ángel Federik quien agrega:

“Entre las décadas del ’20 y el ‘40 del s. XX apareció

en Entre Ríos una producción literaria que dio en llamarse escuela entrerriana

de poesía, una de cuyas notas distintivas fue el canto y la celebración del

paisaje : es decir la naturaleza y todas sus criaturas, la humana, sobre todo.

La tierra, la provincia en términos literarios, dejó de ser el espacio de la memoria

de las épicas federales y la adquisición de un territorio por la lengua y por

las lanzas, para mutar en un mundo de visiones nuevas y un lirismo ajeno a la

mera descripción naturalista, cuya consumación fue lo que podríamos llamar el

panteísmo trascendente de Juanele Ortiz”.

Digamos hasta aquí que tanto el enfoque de Kramer[3],

Rosa e Izaguirre concuerdan, digamos así, con la idea de Noé Jitrik de que

“cada paso del país engendra consecuencias en lo humano, en la cultura y en lo

social”[4]. Y

que lo que Federik recalca —y no es que los otros no lo hicieran— son los

aportes en cuanto a lo estético. De hecho, en el citado trabajo de Izaguirre se

habla de las siguientes “persistencias”: la gravitación de la geografía; la

exaltación de las gestas políticas; la importancia del arado y los inmigrantes;

la relación hombre-naturaleza; la escritura desde el exilio y el retorno al

mundo de la infancia.

Vale decir el encuadre que hace Izaguirre en su

trabajo sobre las “persistencias temáticas”, abona nuestra hipótesis: de

existir la emergencia de una poética propia, ésta surge en el humus de un

sistema literario que integra narrativa, drama y ensayo. Pues, según Izaguirre,

las persistencias no son exclusividades poéticas, también menciona ejemplos de

cuentos y novelas y de obras de teatro.

Como se dijo más arriba, Gudiño Kramer en 1955

publica escritores y plásticos del litoral.

Se podría decir que el contexto de producción es el mismo que el de Ruiz. Si

bien Kramer, quien está en la antología Entre

Ríos cantada, no menciona como tal una “escuela entrerriana”, intenta, como

Ruiz, conceptualizar; éste habla de dolce

stil nuovo y aquel de esa suerte de

nuevo idioma.

Tejiendo algunos puntos entre estos textos,

nótese al menos tres zonas de contacto:

1 - El rol de ER en el marco de la

conformación de argentina

2 - La insularidad (relativizada por algunos,

acentuada por otros)

3 - La tensión nativo-inmigrante

La diferencia que observamos es que Kramer directamente

instiga un “papel del escritor”: “salvar en la expresión literaria el idioma

vivo de un país”. Y no solamente eso, sino que ubica esta cuestión como un

desprendimiento de una discusión fundante: la relación lengua y pensamiento

ante el español de la corona, expresado por la RAE, y el español de los conglomerados

de pueblos disimiles.

VI

Conjugando los anteriores puntos de vista,

podemos conjeturar que el surgimiento de la escuela

entrerriana de escritores se debe buscar dentro de una larga línea de

tiempo. A su vez, la génesis deberíamos inscribirla dentro de una continuidad de

los acontecimientos políticos que pueden rastrearse desde antes de la

conformación de la Confederación Argentina (1835 y 1861) y durante la

organización de la actual República (1853-1860), pasando por las discusiones en

torno al Primer Centenario de la Revolución de Mayo (1910), con una marcada

presencia en la primera mitad del siglo XX.

Mas precisamente, en esa línea de tiempo

ampliada, y tenido en cuenta la selección de escribas que integran la antología,

sugerimos que en el estudio en torno a la pretendida escuela entrerriana de

escritores existen dos periodos comprendidos por décadas: de 1900 a 1920, como la

fase de conformación, y de 1930 a 1950, como período de consolidación[5].

Dentro de estas dos periodizaciones, encontramos

diferentes hitos ligados a la producción literaria: el primer hito es en 1900 con

la publicación de Montaraz, de

Martiniano Leguizamón (1858-1935). El segundo hito es en 1910 con la aparición

de Los gauchos judíos, de Alberto

Gerchunoff. Luego, el tercer hito y el cual cierra este fase de conformación,

es en 1928 con la publicación de Numen

Montaraz, de Guillermo Saravi (1899-1965). El pase de un período a otro está

signado por esta continuidad temática, de Montaraz

a Numen Montaraz, en la cual existe

una especie ouvertura, una primera

nota que luego encuentra una variación, un giro, y esto de la prosa a la poesía.

El otro hito que marcamos, a mitad de camino entre

Montaraz y Numen Montaraz, es en 1910 cuando se publica Los gauchos judíos, obra de Gerchunoff. No solamente nos parece un

hito porque en uno de sus textos ya aparece un indicio del giro de la prosa a

la poesía, a hablar sobre ese personaje Favel Duglach. Hombre “prudente, bueno

y sabio”, al cual Gerchunoff describe con “alma de poeta”. También porque fue

una obra que tuvo una reedición, en 1965, en la cual se vendieron 12 mil

ejemplares, y fue traducida a más de 20 idiomas. Lo cual nos demuestra que la producción

literaria de desde esta escuela entrerriana puede trascender la comarca hacia lo universal. Además, creemos muy posible que esa figura del poeta en

Entre Ríos fue influyente en sus lectores y futuros escritores de las décadas

siguientes. Posteriormente, la escuela entrerriana tuvo con su pico máximo es

la generación de 1940, en el marco de lo que se llamó la poesía federal en el

sistema literario argentino. Todo lo cual culmina con la publicación en 1955 de

la Entre Ríos Cantada.

Si bien Ruiz habla de variados registros en la

escuela, pareciera que él ve una heterogeneidad, digamos así, de clase. Por su

parte, Kramer no esquiva la diferencia entre literatura culta y una gauchesca

superficial, similar a los que advierte Ricardo Maldonado en la entrevista.

Para tal división, Kramer propone “armonizar” el terreno cultura en “los acentos

más puros de ambas corrientes: la emigratoria y la nativa”. Quizás este intento

de armonizar, según Kramer, en términos más prácticos Ruiz lo intenta lograr

con la idea de esta escuela no orgánica.

VII

Sin dudas que en paralelo al trabajo de

construcción de datos, tenemos el de una lectura crítica del archivo que se va

generando. Para dar un ejemplo: en 1945 una revista llamada El Sauce, dirigida por Carlos Alberto

Álvarez, publica un artículo de Carlos Mastronardi (1901-1976) titulado “Lirismo

y facilidad”, del cual trascribimos un fragmento:

“La seducción avasallante que sobre nuestros

hombros de letras ejerce la poesía lírica, hoy atendida por innumerables

adeptos, engendra cuantiosos y temibles regalos. Una heredada superstición

moviliza a cultores locales, cuyo fervor dispendioso fatiga imprentas y

abarrota librerías: considerar que el poeta confidencial se halla de una

superioridad no compartida por ninguna de restantes proyecciones imaginativas”[6].

Este texto, décadas después, es tomado por

Juan Carlos Ghiano (1920-1990) para escribir El magisterio de Carlos Mastronardi. Con esos indicios, es posible

que Ruiz tomé la idea de “escuela”, como Ghiano toma la idea de “Magisterio”,

de otros poetas de la provincia. En ese

sentido, también podemos entender, necesariamente, que existe un diálogo con

los trabajos precedentes y posteriores a la antología Entre Ríos Cantada.

En ese sentido, nos parece pertinente retomar

el interrogante que se hacía Claudia Rosa, esto es, que si al cabo de todos

estos procesos, lo que ahora podríamos llamar escuela entrerriana, ”podrá proyectarse y entrar a hacer sus

aportes específicos a la literatura universal”[7].

De manera tal que el problema no radica en responder si existió o no una

escuela entrerriana, sino más bien en qué sentido podemos hablar de escuela

literaria. Máxime si tenemos en cuenta, por ejemplo, que existen, en términos de

Izaguirre persistencias temáticas de la literatura entrerriana.

Por lo pronto, podemos decir que la escuela entrerriana es más que una pretensión de Luis Alberto Ruiz. Fue, digamos, una escuela en términos aristotélicos, es decir, que puede existir como acto y como potencia. En todo caso, Ruiz lo que hizo fue institucionalizar (Bourdieu) algo que se fue gestando desde antes. Potencialmente fue una escuela que se basa en una diálogo intergeneracional: una generación lee y puede ir más allá de lo que otros pensaron, y eso es posiblemente lo que sucedió entre Mastronardi, Álvarez y Ruiz, pues toda escuela se crea a posteriori de los propios fundadores. En ese sentido, a decir de Carmelo Bonet, el concepto de escuela literaria, “como movimiento que refleja el clima estético de un período histórico”[8], es una guía para poner orden al caos aparente.

* Texto publicado originalmente en Revista El Cocodrilo, Rosario, Argentina (2022).

[1]

Claudia Rosa, Entre Gualeguay y Paraná,

en Amaro Villanueva, Obras completas, volumen I, EDUNER, Paraná, 2010, pp.

53-60.

[2]

Claudia Rosa, Entre Gualeguay y Paraná,

en Amaro Villanueva, Obras completas, volumen I, EDUNER, Paraná, 2010, pp.

53-60.

[3] Gudiño Kramer, “Escritores y plásticos

del litoral”, Sta. Fe, El Litoral (1955).

[4]

Noé Jitrik, Ensayos y estudios de la

literatura argentina, Bs. As., Galerna, 1970, pág. 194.

[5] Existe

una obra titulada “Entre Ríos y teatro” (Ed. Azogue Libros 2020), del

investigador Guillermo Meresman, donde se contextualiza el mismo periodo

1900-1950, pero se divide el trabajo entre 1900-1911 y 1912-1947.

[6] Revista “Sauce, intuición

y reflexión poéticas”. Paraná, Entre Ríos. Año 1. N° 1 (1954).

[7] Op. Cit. p.191.

[8] Carmelo Bonet, « Escuela

Literarias », pág. 8. Ed. Columba (1953).